牛津学长林祥瑀:当成为中国—海湾论坛主席的那一刻,我眼中的世界变了

【编者按】

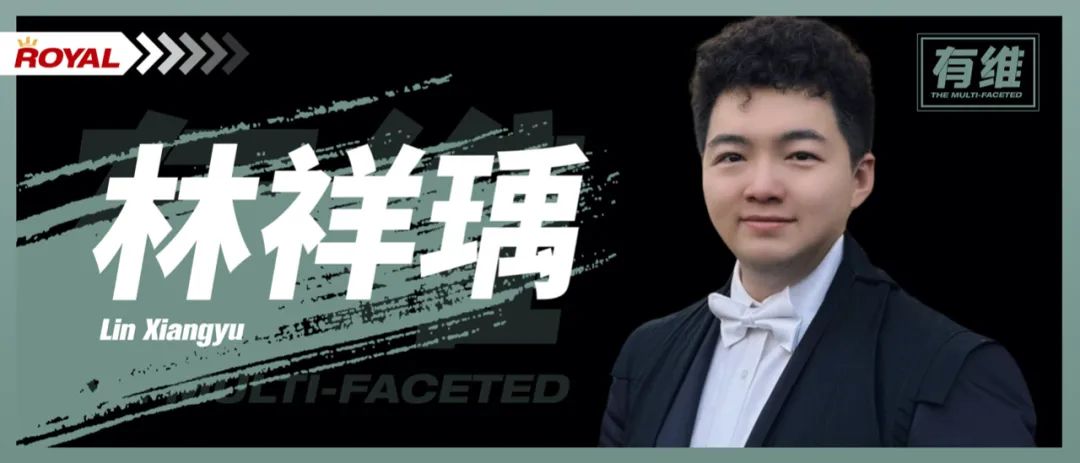

这是“有维”第八期,讲述的是2020届毕业生林祥瑀的故事。

刚刚发出王府学子获得牛津大学面邀的喜讯,正在牛津大学攻读硕士学位的学长就传来了他的新消息~

在我们印象中,高中时的林祥瑀就十分优秀——他是校学生会主席,很多校园“大场合”中都能看到他的身影,还申到了当时录取率比藤校还低的纽约大学阿布扎比分校,并获全额奖学金。

就在不久前,林祥瑀还参加了中国国际电视台CGTN的《青年圆桌派》节目,分享他在中东时的求学经历。

当我们再得知他已成功担任中国—海湾论坛联合主席,组织了一场关乎海湾关系和谐发展的“大活动”,并以十分亮眼的本科毕业成绩进入牛津大学继续深造时,显然,这份“优秀”只是一个开头。

以下是他的讲述。

“我相信,大风起于青萍之末。”

最早了解王府学校是源于一份特殊的机缘:

快速公交3线连起了家和学校,一头是我的家,另一头是王府。

12岁的我想看看快3专线另一端的北京是什么样子,于是我与母校的缘分由此开启。

母校点滴

夏令营

在那里,我第一次学会唱《音乐之声》的小片段,了解了DNA的英文全称,尽管我对“脱氧核糖核酸”这个中文名仍很陌生,但这段经历让我更加对这所学校着迷。

夏令营过后,我顺利通过了初中部的入学考试,由此,我的王府生活,开始了。

初中被英语单词填满

▲初中时的林祥瑀正在接受校外专家指导(右一)

▲初中时的林祥瑀正在接受校外专家指导(右一)  ▲林祥瑀(左一)主持初中毕业典礼

▲林祥瑀(左一)主持初中毕业典礼高中高中!

▲林祥瑀在校园活动中对话牛津大学副校长Robert Easton博士,也为未来的留学深造埋下了伏笔

▲林祥瑀在校园活动中对话牛津大学副校长Robert Easton博士,也为未来的留学深造埋下了伏笔  ▲高中时获得CTB(China Thinks Big中国大智汇)北美总决赛一等奖

▲高中时获得CTB(China Thinks Big中国大智汇)北美总决赛一等奖

我在阿联酋

全球校区

中国—海湾论坛

▲林祥瑀(前排左四)及论坛组织成员同《联合国气候变化框架公约》执行秘书长西蒙·斯蒂尔(右七)合影

▲林祥瑀(前排左四)及论坛组织成员同《联合国气候变化框架公约》执行秘书长西蒙·斯蒂尔(右七)合影  ▲林祥瑀和中国—海湾论坛全体组织成员

▲林祥瑀和中国—海湾论坛全体组织成员  ▲林祥瑀及同学同张益明大使合影(右一)

▲林祥瑀及同学同张益明大使合影(右一)

目前我已顺利完成了本科经济学(金融方向)与政治科学双专业(辅修艺术史)的学习并获得了拉丁荣誉学者。

中东的生活告一段落,我的学业生涯也迎来了新的起点。

本科圆满毕业

走进牛津

今年10月,就在你们新学期开学后不久,我在牛津大学国际关系硕士学位两年制的深造也已悄然开启。

在牛津大学开学典礼中的林祥瑀

此刻的我除了正在忙于各门课程,还是牛津政治评论杂志社中的一名编辑,并成为牛津辩论社和国际关系社的会员,遇到了很多志同道合的新朋友。

【后记】

虽然已毕业多年,但林祥瑀这个名字对于很多王府师生来说并不陌生。

不仅仅因为他当过学生会主席,并曾凭借出色的学术能力获得CTB北美总决赛一等奖,还因他曾参加第八届巴黎数字教育周,在联合国舞台上展现中国青年的风采;还因他曾组织过很多大大小小的校园活动,是学校里十足的“活跃分子”。

当这份小孩哥似的“活跃”延伸到国际舞台,我们终于读懂了林祥瑀常提起的那句话,“大风起于青萍之末”。